Dritter Tag in Folge Küchendienst, dritter Tag in Folge früh aufstehen um gegen 7:15 in der Einrichtung aufzuschlagen. Heute muss ich mich wieder selbst auf COVID-19 testen, so dass ich erstmal den Aufenthaltsraum des Wohnbereiches ansteuere, wo das Schnelltest-Equipment liegt.

Auf dem Gang kommt mir die zwischen Aufgeregt- und Aufgelöstheit oszillierende Schwester A. entgegen, die Feiertagsverantwortliche für den Wohnbereich. „Ah, Gottseidank, du bist unsere Rettung – hoffe ich jedenfalls!“ ruft sie mir entgegen. Ich ahne, was sie will. Und richtig: „Der D. hat sich krankgemeldet und wir sind nur zu dritt in der Pflege. Wir können unmöglich auch noch die Küche mitmachen…“

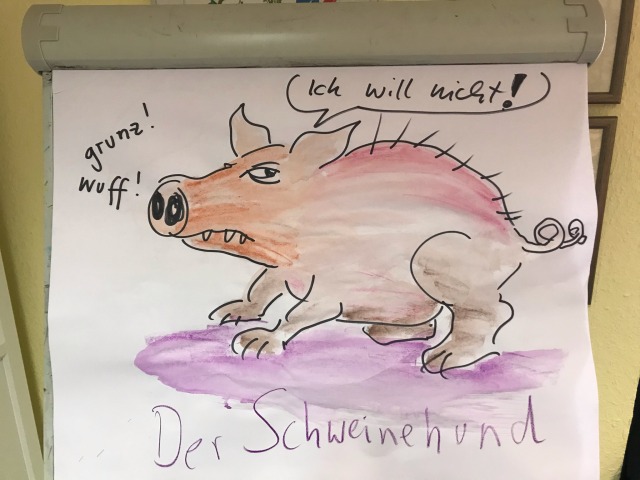

D. ist der FSJler, der seit einem dreiviertel Jahr vorwiegend im Küchendienst des Wohnbereiches 2 eingesetzt wird. Dass er heute ausfällt, ist für mich schon fast keine Überraschung mehr, da es zu einem rätselhaften, bislang noch unerforschten medizinischen Phänomen passt: das FEIERTAGS-VIRUS, das ausschließlich junge Menschen befällt, außerdem ebenso ausschließlich FSJler, Praktikanten und andere nicht-festen Arbeitskräfte.

Diese tückische Infektion schlägt beinahe immer an Sonn- und Feiertagen zu, wo man sich nur bei den betroffenen Kollegen abmelden muss und nicht bei der Personalverantwortlichen des Ladens. Die ohnehin ausgedünnte Personaldecke der Einrichtung ist am Wochenende und an Feierabend dermaßen löchrig, dass der Ausfall eines weiteren Kollegen einer Totalkatastrophe gleichkommt.

Dummerweise habe ich – was Schwester A. weiß – im anderen Wohnbereich Küchendienst. Jetzt ist Verhandlungsgeschick gefragt. Der andere Wohnbereich ist kleiner, die Arbeit in der Küche weniger. Die Frage ist: sind die dortigen Pflegekollegen (ganze zwei) bereit, mich „abzugeben“ und die Mahlzeiten und die Küchenarbeit selber zu schultern.

Die Antwort ist ein klares „Nein!“ – weil Montags der Tag ist, an dem in diesem Wohnbereich „die Medikamente gestellt“ werden. Das ist eine Aufgabe, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Es ist nämlich bei weitem nicht damit getan, ein paar Pillen in die kleinen farbigen Plastikbecherchen zu tun, sondern man muß pro Bewohner die Medikamentendosis für eine Woche (und zwar 4-mal täglich) bereitstellen. Die Verschreibungen wollen überprüft sein, im Idealfall auch die Beipackzettel abgeglichen werden mit Verhaltens- und Reaktionauffälligkeiten des jeweiligen Bewohners, das Ganze muß natürlich auch dokumentiert werden usw.

Die Pflegekräfte meines eigentlichen Wohnbereiches 2 (ich bin nur für dieses Feiertagswochenende dem Wohnbereich 3 zugeteilt) fügen sich resigniert in ihr Schicksal und ich mache mich im Speiseraum von Wohnbereich 3 an die Arbeit.

Heute sind alle früh erschienen; die Pflege hat es wegen des „Medikamente stellen“ erkennbar eilig, die Leute zeitig „fertigzumachen“ und diejenigen im Speiseraum abzuliefern, die dort die Mahlzeiten einnehmen. Um 9:30 sind alle längst fertig und ich habe aufgeräumt und den Tisch schon mal fürs Mittagessen eingedeckt. Ich besuche Wohnbereich 2, wo es genau andersrum aussieht: erst die Hälfte der Leute hat überhaupt gefrühstückt, viele sind noch in den Zimmern, Frühstückswagen und gedeckte Tabletts usw. stehen im der Wohnbereichsküche rum – die Pflege kommt erwartungsgemäß nicht hinterher mit der Arbeit.

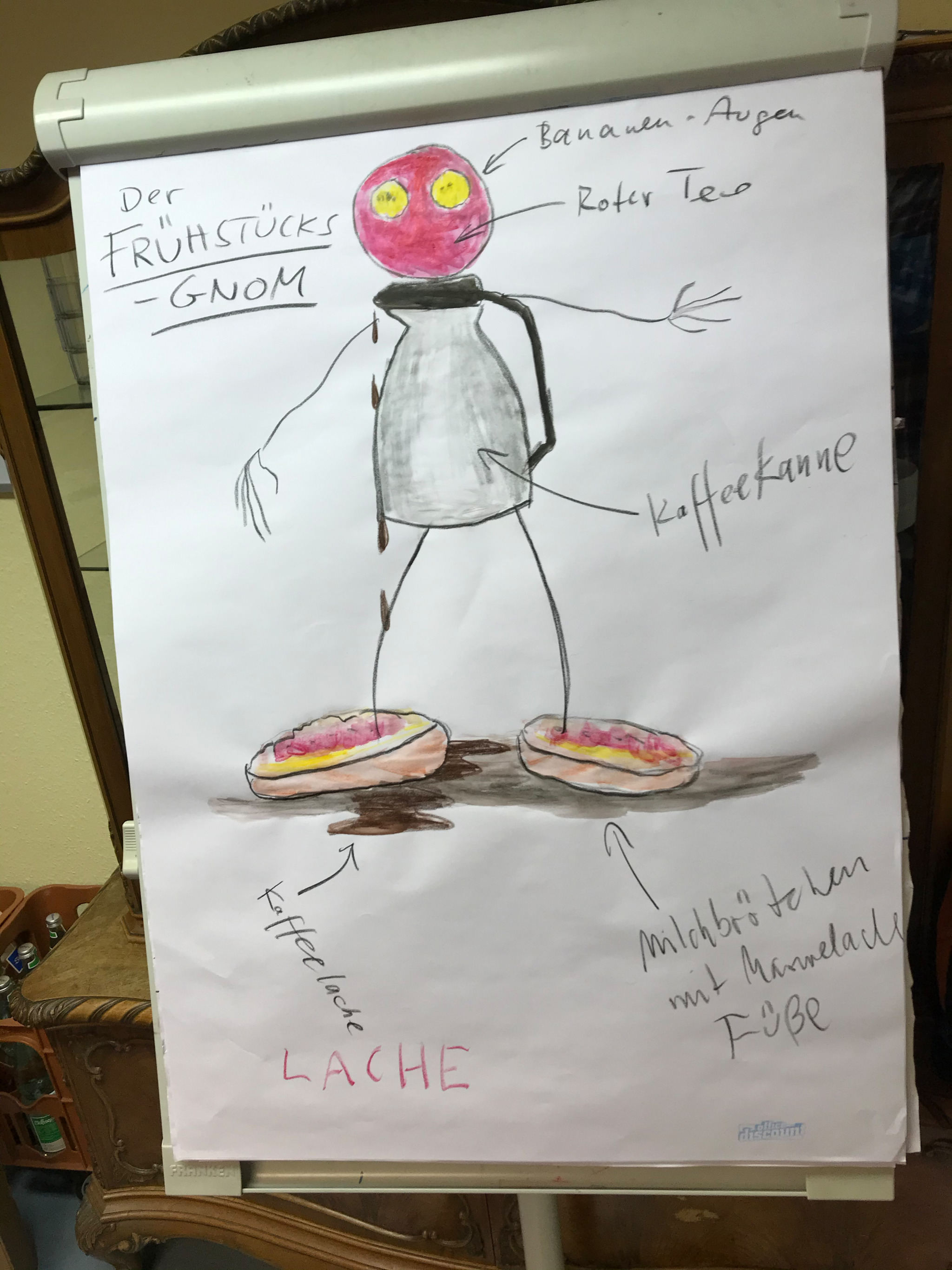

Um die Pflegekollegen zu entlasten, schnappe ich mir alle, die schon fertig gefrühstückt haben und nehme sie mit in den „Tagesgruppen“-Raum, der genau zwischen den beiden Wohnbereichen liegt. Dort habe ich vorher schon die Bewohner des kleineren Wohnbereiches 3 versammelt. Jetzt habe ich dort zehn Leute sitzen, die ich irgendwie bis 11:15 beschäftigen und unterhalten muss.

Da Bilder und Musik immer gehen, spiele ich ihnen alte Schlager vor und zeichne dazu. Oder umgekehrt. Ich fange mit irgendetwas an und das Weitere ergibt sich durch die Interaktion mit meinen Zuhörern/Zuschauern. Wir landen bei der Werbung eines jungen Mannes um die Dame seines Herzens und all dem, was dazu nötig ist. Ein Blumenstrauß auf jeden Fall, wissen meine Leute. „Ein Hund!“, ruft Frau Sch., was zustimmend akzeptiert wird, auch wenn Hunde meines Wissens nach keine Rolle bei der romantischen Annäherung spielen.

Dann wird gefordert, dass das ganze in Neuss stattfindet, also der Stadt, in dem unsere Einrichtung sich befindet. Die Allerwelts-Silhouette, die ich hinzeichne, wird ebenso als Neusser Skyline akzeptiert wie vorher der Hund als Accessoire des Brautschauenden, und wir kommen zu den Details der Bekleidung sowie der Gemütsverfassung der beiden Aspiranten. Auch ein Reisebüro soll mit aufs Bild, wird gefordert. Vermutlich für die Hochzeitsreise.

Da wir gerade den 1950er-Jahre-Schlager “Du hast so wunderschöne blaue Augen” von Heinz Woezel & den Quintons gehört haben, bietet sich der Aufreißer-Satz des auf Freiersfüßen wandelnden Jungspundes von selbst an. Sie allerdings hat den Spruch schon allzu oft gehört und überlegt sich deshalb, ob sie ihn überhaupt zum Zuge kommen läßt oder ihn wegen plumper Anmache gleich abserviert. Eigentlich aber ist sie doch sehr angetan von seinem Charme, von den schönen Blümchen und vor allem von dem Hündchen!

So fügt sich letztlich alles zum Ganzen, die zwei kommen doch noch zusammen, aber zunächst mal müssen einige Hürden und Mißverständnisse überwunden werden. Eben genauso wie im wirklichen Leben. Meine Zuhörer sind angenehm unterhalten und verfolgen mit Anteilnahme die Romanze, die sich vor ihren Augen an dem TV- Bildschirm entwickelt, an den ich mein iPad angeschlossen habe.

Das Lied von den blauen Augen bietet sich aber auch noch für einen weiteren naheliegenden Spaß an: als Boxerhymne nämlich, denn wie jeder weiß, ist es u.a. das Spottlied, dass die Verlierer eines Boxkampfes sich anhören müssen. Ich brauche das iPad jetzt für die Akustik, so daß ich am Flipchart weiterzeichne. Die Darstellung von K.O.-Harry nach seinem einzigen Kampf, den er nicht durch K.O. gewann, sondern VERLOR, überzeugt meine versammelten Alten auf Anhieb.

Schon ist 11 Ihr vorbei und ich muss die gemütliche Runde beenden; das Mittagessen rückt näher. Als ich die Bewohner vom Wohnbereich 2 in ihren Wohnbereich zurückbringe, kommt mir PFK A. entgegen und verkündet mir die freudige Nachricht, dass die bilateralen Absprachen mit den Pflegekollegen der 3 erfolgreich waren: die „Dreier“ haben ihre Medikamentensache schneller als gedacht bewältigt und sind einverstanden, dass ich beim Mittagessen dem Wohnbereich 2 helfe und nicht ihnen.

In der mir vertrauteren Küche „meines“ Wohnbereiches fällt zwar doppelt soviel Arbeit an als auf der 3, dafür kenne ich die Abläufe viel besser. So wirble ich noch zwei Stunden zwischen Küche, Speiseraum und Großküche umher bis alle gegessen haben, alles aufgeräumt ist und sämtliche Vorbereitungen für die Spätschicht getroffen sind.

Mittlerweile bin ich zusätzlich zu meinem normalen Überlastungszustand derartig platt, dass ich die eigentlich für den Nachmittag geplante Malgruppe absage- was mir schwerfällt, weil ich weiß, wie sehr die Leute gerade dieses Angebot lieben (und weil es meine persönliche Lieblingstätigkeit im Rahmen des Sozialen Dienstes ist).

Laut Dienstplan kann ich ohnehin um 14:00 nach Hause gehen; ich hatte meinen Seniorenkünstlern aber versprochen, das ich trotzdem die Malgruppe anbiete. Das hat sich jetzt erledigt, ich bin einfach zu kaputt von der Arbeit. Ich male schnell noch ein Cancellation-Plakat und mache mich aus dem Staub.